À propos

Historique de la Table

Dans le cadre de l’Année internationale des personnes âgées (1999) décrétée par l’Organisation des Nations Unies (ONU), un bureau québécois a été mis en place. Il invite chaque région à former un comité d’aînés, représentant les associations de leur milieu, pour que soit soulignée cette année bien spéciale.

À la fin de l’année internationale, le gouvernement a offert à chaque région de créer une Table régionale de concertation. Le comité régional qui a œuvré au cours de cette année a décidé, lors de la réunion du 15 mai 2000, d’instaurer une Table pour notre région.

La Charte a été octroyée le 18 juillet 2000 sous le nom de « Table régionale de concertation des aînés du Nord-du-Québec ».

Le gouvernement québécois assure le financement de la Table en octroyant une subvention annuelle pour la soutenir dans la réalisation de son mandat. Depuis 2006, un protocole d’entente est signé par chacune des Tables. Le ministère de la Santé et des Services sociaux précise les obligations et responsabilités de chacune des parties.

Les Tables régionales sont autonomes et indépendantes. Depuis 2004, elles sont regroupées au sein de la Conférence des Tables, pour un meilleur soutien dans la réalisation de leur mandat et une représentation unique au niveau gouvernemental.

La Conférence travaille en étroite collaboration avec le Secrétariat aux aînés et le ministre responsable des aînés.

Mission

Regrouper les associations

de personnes aînées et les organismes de services aux aînés

Animer le milieu des aînés

pour les aider à jouer leur rôle de citoyen à part entière et d’acteurs dynamiques dans le développement de leur région

Servir de point de référence

pour les ministères et organismes lors des consultations qu’ils entendent mener dans la région

Être la voix des aînés

au niveau régional pour mieux faire connaître leurs besoins dans le but d’améliorer leurs conditions de vie

Favoriser l’échange d’information

entre ses membres et transmettre l’information relative aux services disponibles aux aînés

Reconnaître et valoriser

l’implication des bénévoles qui interviennent auprès des aînés

Reconnaitre

l’apport essentiel des aînés dans le milieu

Liste des membres du conseil d'administration

Délégué(e) | Substitut | Représentant(e) | Municipalité |

|---|---|---|---|

Vacant | Fernande Lavoie | Club Age d'or - Les Vaillants | Chapais |

Marjolaine Racicot, Vice-présidente | Nicole roy | Les retraités du secteur de l'enseignement | Lebel-sur-Quévillon |

Gérald Cantin, Vice-président | Localité | Villebois | |

Linda Crépeault, Secrétaire | Les retraités du secteur de la santé | Lebel-sur-Quévillon | |

Gisèle S. Gauvin, Trésorière | Georgine Gaudreault | Club de l'Age d'Or - Les Intrépides | Chibougamau |

Administrateurs (trices)

Délégué(e) | Substitut | Représentant(e) | Municipalité |

|---|---|---|---|

Rénald Daigle | Diane Arguin | Club de l'Age d'Or - Les Amants du Bel Age | Lebel-sur-Quévillon |

Jean-Paul Drouin | Lucie Hévey-Bruneau | Club de l'Age d'Or - Vive la Joie | Matagami |

Cécile Philippon | Club de l'Age d'Or - Val Paradis | Val Paradis |

Personnes ressources

Délégué(e) | Représentant(e) | Municipalité |

|---|---|---|

Mélanie Leblanc | Administration régionale Baie-James | Matagami |

Marie Claude McNicoll | Maltraitance envers les ainés - Santé CRSSS Baie-James | Chibougamau |

Luc Néron | Coordonnateur |

Région du

Nord-Du-Québec

Le Nord-du-Québec est la région la plus vaste du Québec, mais la moins populeuse. Créée en 1987, la région administrative Nord-du-Québec couvre 55% de la superficie du Québec, soit 840 000 km2. Elle englobe trois régions sociosanitaires : Terre-cries-de-la-Baie-James, Nunavik et Nord-du-Québec.

La Jamésie, partie sud de la région administrative Nord-du-Québec, aussi appelée territoire de la Baie-James, est habitée par des Cris (descendants des premières nations à avoir habité le territoire) et par des Québécois qu’on appelle les « Jamésiens ». La Jamésie présente quant à elle une superficie de 350 000 km², découpée toutefois en trois différentes catégories de terres établies par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois de 1975.

Le territoire de la Jamésie est constitué des villes de Chibougamau, Chapais, Lebel-sur-Quévillon et Matagami ainsi que la municipalité de la Baie-James qui compte les localités de Radisson, Valcanton et Villebois, ainsi que les hameaux de Desmaraisville et Miquelon. En 2012, la population jamésienne était de 14 468 habitants dont 1 656 âgés de 65 ans et plus.

La Jamésie est la plus « ressource », des régions ressources. L’hydroélectricité, les mines et la forêt constituent la base de l’économie régionale. La démesure des infrastructures hydroélectriques fait quasiment figure d’emblème du territoire de la Baie-James. En effet, plus de 50 % des installations d’Hydro-Québec est situé sur le territoire de la Baie-James, avec notamment le complexe La Grande.

La Jamésie est une région riche en potentiel et ses résidents en sont la principale ressource. Pouvant être considérées comme des obstacles au développement, les particularités régionales telles que les distances et la nordicité constituent plutôt des défis à relever et même, elles fondent une partie du sentiment de fierté des Jamésiens et des Jamésiennes.

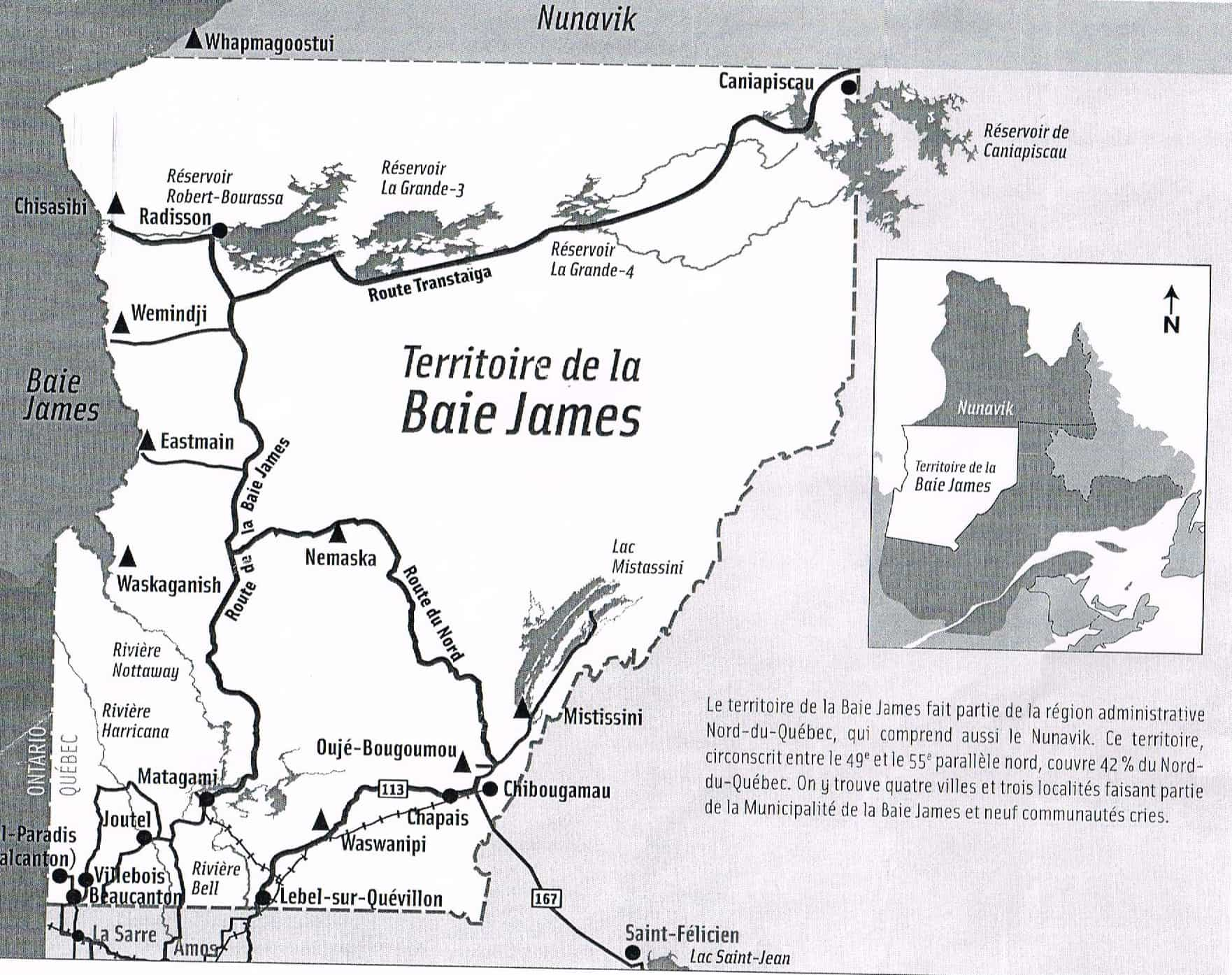

Carte de la Baie-James

Le territoire de la Baie-James fait partie du territoire du Nord-Du-Québec, qui comprends aussi le Nunavik. Ce territoire, circonscrit entre le 49e et le 55e parallèle Nord, couvre 42% du Nord-Du-Québec. On y trouve quatre villes et trois localités faisant partie de la Municipalité de la Baie-James et neuf communautés cries